株式会社フジワ様

以前のお付き合いでとても信頼がおけることがわかっておりましたので、再びお願いしました

こんにちは!さいたま経理代行センターです。

令和6年度の税制改正が施行され、今年度の決算業務を控えた企業にとって「どこが変わったのか」「何に注意すればいいのか」といった不安の声が多く聞かれます。今回は、令和6年4月1日以後に開始する事業年度から適用される法人税制の見直しのうち、企業の実務に大きく関わる賃上げ促進税制を中心に、経理担当者が注意すべき点を徹底解説します。この記事を読むことで、控除要件の具体的な数値や制度の適用範囲が明確になり、決算・申告手続きの正確性を高めることができますので、ぜひ最後までご覧ください。

令和6年度の税制改正で見直された「賃上げ促進税制」は、企業が従業員に対して支給する給与額を前年度より一定割合以上増加させた場合に、増加分に応じた法人税控除を受けられる仕組みです。

この制度の目的は、企業に従業員の給与を積極的に引き上げさせることで、日本全体の所得水準を底上げし、消費活動を活性化させることです。

近年の物価上昇に伴い、企業には賃上げが強く求められており、税制面でのインセンティブが拡充されました。

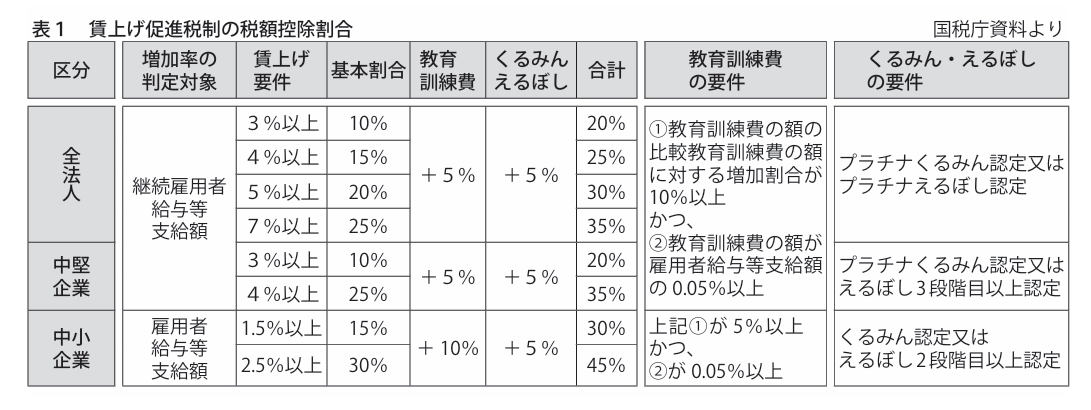

制度は全法人が対象ですが、特に中堅・中小企業には手厚い上乗せ措置が設けられており、最大で法人税の35%控除というメリットも期待できます。

まずは、全法人が対象となる基本制度と、上乗せ措置について具体的に確認しましょう。

法人が国内雇用者に支給した給与(雇用者給与等支給額)が前年度より3%以上増加した場合、その増加額の10%相当が法人税から控除されます。

控除額の計算式(基本):(当年度給与支給額 - 前年度給与支給額) × 10%

全法人向けに加えて、常時使用従業員数が2,000人以下の「中堅企業」には、さらに手厚い特例が設けられています。

中堅企業の場合、継続雇用者給与等支給増加割合が4%以上であると、それだけで一気に控除率が25%になります。

つまり、基本制度の「10%」を超えて、最初から大きな控除が可能となるのです。

ここにさらに、

教育訓練費の増加 → +5%

認定取得(プラチナくるみん/えるぼし) → +5% の加算が適用されれば、合計で最大35%の控除となります。

たとえば、社内研修や外部セミナーへの参加費を教育訓練費に含める際、「目的が明確で記録が残っていること」が要件です。また、認定制度も申請に時間がかかるため、事前準備が欠かせません。

制度は魅力的でも、申告時に適用漏れが起きることも珍しくありません。以下は、実際にあった相談事例から抽出した注意点です。

前年と当年の給与支給額の比較にあたり、「退職者」や「中途入社社員」の扱いが誤っていたため、継続雇用者の定義を満たさず控除が適用されなかったケースがありました。

対策:正確な勤怠管理と、在籍期間の記録を明確にしておくことが必要です。

「研修を実施した」と申告したものの、実際には費用内訳が不明瞭で税務署に否認された企業もあります。

対策:訓練の日時、対象者、講師、目的、金額を記載した報告書を残すことがポイントです。

今回の賃上げ促進税制は、条件をしっかりクリアすれば大きな節税効果が期待できる制度です。とはいえ、制度の内容はやや複雑で、日々の給与計算や勤怠管理をきちんと整えておく必要があります。「これ、本当にうちでも使えるのかな?」と感じた方は、どうか一人で抱え込まずにご相談くださいね。私たちは、経理や給与計算のプロとして、皆さまの会社に最適な形でサポートいたします。

さいたま経理代行センターでは、給与計算代行サービスはもちろんのこと、年末調整等の関連業務に係るトータルサポートを承っております。社会保険料、源泉徴収税の控除を含む給与計算から、給与明細の発行、給与振込まで各種代行業務や、クラウド給与・勤怠ソフト導入のご提案などもさせていただいております。気になる方は是非、お気軽にご連絡下さい。